الاستعمار وعالم الافكار (الجزء الثاني)

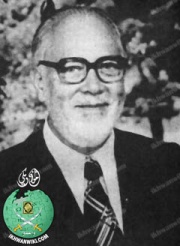

حسن البناوالعلاقة بين الإسلام والغرب

بقلم: ح .ع

عبث الاستعمار بعالم أفكار العالم الإسلامي وبوجدانه وانعكس ذلك على السلوك الواقعي في بلاد المسلمين، واخترقت الأفكار الضارة، والأفكار الميتة والمميتة، والأفكار القاتلة هذا العالم، وقد صور الإمام حسن البنا سيطرة الاستعمار على عالم أفكار المسلمين في هيئة "صراع اجتماعي" انتصر فيه الاستعمار ونموذجه الحضاري على قيمنا الأصيلة ونموذجنا الحضاري في معركة الأفكار والاجتماع

ويؤرخ الإمام البنا برؤية فكرية تلك العلاقة بين العالم الإسلامي وبين الغرب في عدة مراحل كالتالي، كما صورها في نصه الفكري الاجتماعي والثقافي الفريد "صراع اجتماعي" في المراحل التالية: (24)

1- التأثير الإسلامي في الغرب:

يوضح الإمام المجدد دور الحضارة الإسلامية في نهضة الغرب وانتقال الأفكار الحيوية إلى العقل الأوروبي والتي شكلت أساسًا معرفيًا لنهضته، وقارن بين طبيعة الحضارة الإسلامية وموقفها الدافع والمحرض على العلم والاكتشاف، وموقف الكنيسة المكبل والمهاجم لهما. [إن الأمم الأوروبية التى اتصلت بالإسلام وشعوبه في الشرق بالحروب الصليبية، وفي الغرب بمجاورة عرب الأندلس وخالطتهم، ولم تستفد من هذا الاتصال مجرد الشعور القوي أو التجمع أو التوحد السياسي، ولكنها أفادت إلى جانب ذلك يقظة ذهنية وعقلية كبيرة واكتسبت علومًا ومعارف جمة، وظهرت فيها نهضة أدبية وعلمية واسعة النطاق، وقامت الكنيسة تناهض هذه الظاهرة الفكرية بكل ما أوتيت من قوة وتذيق رجالها من الأدباء والعلماء مر العذاب، وتعتدى عليهم محاكم التفتيش وتثير ضدهم الدول والشعوب، ولكن ذلك كله لم يجدها نفعًا ولم تثبت تعاليمها أمام حقائق العلم وكشوفه ].

ثم يستطرد الإمام حسن البنا حول طبيعة النموذج المعرفي الغربي و مقوماته بعد عصر النهضة والثورة الصناعية والعلمية, فيذكر أنه [ امتد أمام الأوروبيين رواق العلم وانفسح مجال الاختراع والكشف، وسار ذلك جنبًا إلى جنب مع نشأة الدولة القوية وامتداد سلطانها إلى كثير من البلاد والأقطار... وكان طبيعيًا بعد ذلك أن تقوم الحياة الأوروبية والحضارة الأوروبية على قاعدة إقصاء الدين عن مظاهر الحياة الاجتماعية وبخاصة: الدولة والمحكمة والمدرسة، وطغيان النظرة المادية وجعلها المقياس في كل شئ... وتبعًا لذلك صارت مظاهر الحضارة مظاهر مادية بحتة تهدم ما جاءت به الأديان السماوية، وتناقض كل المناقضة تلك الأصول التى قررها الإسلام الحنيف وجعلها أساسًا لحضارته التى جمعت بين الروحانية والمادية جميعًا ].(25)

وقد انتقلت مظاهر المادية بلاد المسلمين المستعمرة وتنافسوا في تقليدها منصرفين عن الإسلام أو مغيبين ومحجوبين عنه, فيكتب البنا تحت عنوان من الوصي؟ [...غرتنا نحن الشرقيين هذه النماذج [ يقصد النموذج الغربي] فركنا إليها واطمأننا بها وألقينا بأنفسنا في أحضان المدنية الغربية وصارت كل أمة تعمل لتكون قطعة من أوروبا فإذا ما وصلت من إلى شئ من مظاهر الحياة الأوروبية فاخرت به غيرها وجعلته مقياس رقيها وتقدمها. وغلونا في ذلك حتى احتلت العادات الأوروبية, والأفكار الأوروبية والزخارف الأوروبية عقولنا وبيوتنا وامتدت إلى نفوسنا وأخلاقنا وعواطفنا وصار إلى جانب هذا الاحتلال الفكري والاجتماعي سلطان آخر عمل على تقويته وتثبيته بقدر ما عمل على القضاء على ما لنا من مقومات وخصائص ومميزات والسير بنا في طريق التمثل والفناء]. (26)

هذا النص يوضح مقومات النموذج الحضاري الغربي في ثلاثة عناصر قرأها الإمام البنا في تاريخيته ومعاصرته وهي:

- 1- المقوم المادي، فالنموذج الغربي – ووفقًا لقراءته التاريخية والسياقية- اعتمد على "المادة" باعتباره أصل الكون والاجتماع والسياسة والاقتصاد. لأنها أساس العلم الحسي، الذي وفر له هذا التقدم وتلك النهضة.

- 2- المقوم الثاني: إقصاء الدين، النموذج الغربي – أيضًا- يقوم على استبعاد الدين، وإقصائه من الاجتماع والسياسة والقضاء والتعليم والثقافة والحياة بصفة عامة، ولعل هذا يرجع بالأساس، إلى المفهوم الكنسي للدين الذي قدمته الكنيسة الغربية في العصور الوسطى، بصفته – رأي الدين – مناقضًا للحياة وللعلم.

- 3- المقوم الثالث: معيارية المادة، فالمادة مقياس كل شئ في العلم والقيم، ولا يمكن الإيمان أو الخضوع إلا لكل ما يمكن مشاهدته وقياسه، فانعكس ذلك على تغييب بُعد الغيب في الكون والإنسان والمجتمع، وأصبحت القيم الصادرة عن هذا النموذج الحضاري الغربي في حالة تصادم مع قيم النموذج الحضاري الإسلامي.

إن الأساس الذي قامت عليه الفلسفة الوضعية: هو نقد الطبيعة وتقييمها وحدها مصدرًا للمعرفة. والطبيعة، أو الحقيقة أو الواقع، أو الحس، وتقدر هذه الفلسفة الطبيعية لا كمصدر مستقل فحسب للمعرفة، بل كمصدر فريد للمعرفة اليقينية أو المعرفة الحقة، ومعنى تقديرها للطبيعة على هذا النحو: أن الطبيعة هي التي تنقش الحقيقة في عقل الإنسان، والإنسان – لهذا – لا يملى عليه من خارج الطبيعة، أي لا يملي عليه مما وراءها، كما لا يملي عليه من ذاته الخاصة، إذ ما يأتي من (ما وراء الطبيعة) خداع للحقيقة وليس حقيقة !! وكذا ما يتصوره العقل من نفسه وهم وتخيل للحقيقة، وليس حقيقة – أيضًا – وبناء على ذلك يكون (الدين) – وهو وحي (أي ما بعد الطبيعة) خداع – أيضًا-.(27)

ويقدم محمد الغزالي ( 1917-1997م ) تحليلًا أيكولوجيًا ونفسيًا وفلسفيًا ودينيًا لما وصل إليه الفكر الغربي الحديث الذي يتراوح بين المادية والواقعية التي تنفى وجود الدين أو اعتباره مقومًا للحياة, حيث تتجه الحضارة الغربية المعاصرة إلى الإيمان بالواقع الحسي الملموس والميل عن الروحية والمثالية والأفكار المعنوية, فانصرفت عن الدراسات الميتافيزيقية, والسبحات الروحية , ويرى أن هذا نتج عن عدة عوامل أهمها: (28)

- 1- طبيعة البلاد الغربية العنيفة القاسية المتقلبة التي توحي بالكفاح والنضال [ مع الطبيعة] والاعتماد على الجهود البشرية الملموسة, دون ارتكاز على قوى خارجية معنوية, أو التماس عون من السماء.

- 2- الديانة المسيحية بحسب ما صورها الكهان والأحبار بما لا يتفق مع العقل الواعي المفكر الذي يجرب ويحلل ويستنبط, لأن فكرة التثليث معقدة بعيدة عن المنطق الدارس والبحث الرصين, ولأن فكرة الانصراف عن الدنيا كل الانصراف, والإقبال كل الإقبال على الآخرة, وما يستدعيه هذا من رهبانية وزهد في الطيبات, وتسامح يصل لدرجة الإذلال. هذا كله كفيل بهدم الحياة والقضاء على البشرية.

- 3- اهتزت العقيد المسيحية في نفوس الغربيين كل الاهتزاز نتيجة لتحكم الكنيسة في قلوب وعقول المسيحيين, وفرضها حصارًا نفسيًا وثقافيًا يشل حركة التطور والتفكير, مما أدى على ظهور دعوات مناهضة للكنيسة كان أبرزها دعوة مارتن لوثر الذي اضعف بدعوته سلطة الكنيسة وأذهب هيبتها من النفوس, وأعانه على هذا تأييد الكنيسة للحكم الإقطاعي, والملوك الطغاة المستبدين.

- 4- اتصل الغربيون بالمسلمين عن طريق الأندلس من جهة, وعن طريق الحروب الصليبية من جهة أخرى, فاستزادوا من الحضارة الإسلامية جانب العمل المثمر.

- 5- الثورات المتلاحقة والحروب الطاحنة التي خاضتها أوروبا [داخليًا] والتي اعتمدت على الأسلحة المادية وكن لها السلطان الأكبر في تحقيق النصر, جعلهم يؤمنون بمنطق القوة المادية, واستغلال الثروات المادية في إشباع حاجتهم المادية أيضًا, وصرفهم عن الروحانيات.

- 6- النهضة الصناعية وما أنتجته من خيرات وفيرة صرفتهم إلى البحث في بطون الأرض ودفعتهم إلى المبالغة في الإنتاج, وساعدهم هذا على اختراع الآلات ووفرة الثروات, فأصبحت المادة هي الإله المفضل الذي يستحق العبادة والتقديس.

ويضيف محمد المبارك الأسس الفلسفية التي قام عليها النموذج الحضاري الغربي الحديث وهي: (29)

- 1- الوجود المعتبر علميًا وعقليًا هو الكون الحسي المترامي الأطراف أو الطبيعة بتعبير آخر. وكل ما سواه، أما أن تنكر هذه الفلسفة وجوده أصلًا، وأما أ،ها ترى إغفاله وإهماله واعتباره كأن لم يكن.

- 2- الاقتصار في الوصول إلى الحقائق نتيجة للتطور السابق على المنهج الحسي التجريبي.

- 3- إنكار وجود الإله الخالق كنتيجة لتصور الوجود الذي أخذت به الفلسفة الغربية. وهذا هو ما أخذت به الفلسفات المادية الإلحادية كالماركسية، أو إغفال وجوده، وإقصاء تدخله على الأقل، كما فعلت بعض الفلسفات الموصوفة بالعقلية والمثالية (Idealist's) ويتبع ذلك لزمًا إنكار كل ما وراء العالم الحسي مما يمكن أن نطلق عليه عالم الغيب والغيبيات أو عالم الروح أو عالم ما وراء الطبيعة (ميتافيزيك Met physique) كالروح والآخرة والوحي والنبوة.

- 4- إنكار كل طريق للمعرفة غير طريق المنهج الحسي والتجريبي كطريق الوحي والنبوة.

من هذه الأسس الفسلفية المشتركة للثقافة الغربية انطلقت جميع العلوم النظرية الإنسانية وانبثقت جميع الأنظمة الاجتماعية من أسرية واقتصادية وسياسية وغيرها:

- 1- إن العلوم المتعلقة بحياة الإنسان المادية والمعنوية الفردية والاجتماعية لعلم النفس والاجتماع والتربية وسائر فروع الفلسفة والحقوق والآداب والفنون والأخلاق إنما بنيت على مفاهيم هذه الفلسفة واتجاهاتها.

- 2- والحقوق والتشريع القانوني مبنية على الواقع الذي تصطلح عليه الشعوب وليس ثمة حق مطلق. وقد فصلت الحقوق نهائيًا عن الدين بسبب إن المسيحية خالية من التشريع وأن التشريع الكنسي أكثره وضع بشري حاول أصحابه إلزام الناس به، فكان رد الفعل فصل الحقوق عن الدين والأخلاق معًا.

- 3- والدين أخيرًا لا يعرض إلا على أنه دراسة لظاهرة تاريخية مضت لا كحقيقة حية لأنهم بين منكر له أصلًا وقال بفصله عن الحياة العامة الاجتماعية.

ويحدد الإمام حسن البنا أهم النتائج القيمية والأخلاقية والعقدية التي نشأت في الغرب في ضوء هيمنة النموذج الحضاري الغربي بمفاهيمه ومقوماته المادية السابقة، ومن أهم هذه النتائج:

- 1- الإلحاد والشك في الله وإنكار الروح ونسيان الجزاء الأخروي والوقوف عند حدود الكون المادي المحسوس "يعلمون ظاهرًا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون" الروم (7).

- 2- الإباحية والتهافت على اللذة والتفنن في الاستمتاع وإطلاق الغرائز الدنيا من عقالها، وإشباع شهوتي البطن والفرج، والإغراق في الموبقات إغراقًا يحطم الجسوم والعقول ويقضي على نظام الأسر ويهدمها.

- 3- الأثرة في الأفراد [مبدأ النفعية أو المنفعة الخاصة] فكل إنسان لا يريد إلا خير نفسه، وفي الطبقات، فكل طبقة تتعالى عمن سواها وتود أن تحظي بالمغانم دونها. وفي الشعوب، فكل أمة تتعصب لجنسها، وتنتقص غيرها وتحاول أن تلتهم من هي أضعف منها.(30)

2- التأثير الاستعماري الغربي في عالم الأفكار الإسلامي (تفريغ لعناصر القوة، وتشويه لمقومات الأصالة):

يصور حسن البنا التأثير الاستعماري الغربي في العالم الإسلامي على أنه : تفريغ لعناصر القوة الإسلامية، من الأفكار الصالحة والقيم الإيجابية للعمران البشري، وتشويه لمقومات الأصالة الروحية والعقدية في نفس المسلم المستعمر. ويذكر في ذلك [ أن الأوروبيين قد عملوا جاهدين على أن تغمر موجة هذه الحياة المادية بمظاهرها الفاسدة وجراثيمها القاتلة جميع البلاد التي امتدت عليها أيديهم وأوقعها سوء الطالع تحت سلطانهم، مع حرصهم الشديد على أن يحتجزوا دون هذه الأمم عناصر الصلاح والقوة من العلوم والمعارف والصناعات والنظم النافعة، وقد أحكموا خطة هذا الغزو الاجتماعي إحكامًا شديدًا...وتمكنوا من أن يغيروا قواعد الحكم والقضاء والتعليم وأن يصبغوا النظم السياسية والتشريعية بصبغتهم الخالصة في أقوى بلاد الإسلام... وأنشئوا المدارس والمعاهد العلمية والثقافية في عقر ديار الإسلام تقذف في نفوس أبنائه الشك والإلحاد وتعلمهم كيف ينتقصون أنفسهم ويحتقرون دينهم ووطنهم وينسلخون منه تقاليدهم وعقائدهم ويقدسون كل ما هو غربي، ويؤمنون بأن ما يصدر عن الأوروبيين وحده هو المثل الأعلى في هذه الحياة ].(31)

وعمل قانون تقليد المغلوب للغالب أو القابلية للاستعمار عمله في الأمم المُستعمَرة, فكانت نزعة التقليد بلا منطق أو نظر صائب لما يتم تقليده وأخذه حتى وصل ذلك لإتباع الغرب إلى جحر الضب باستبعاد الدين من القيم والتصورات [ إن كثيرًا من الدول الشرقية الناهضة كان من شأنها أن اتجهت وجهة غير إسلامية وسلكت سبيلًا غير إسلامية وحققت في ذلك بعض النجاح المادي الظاهري فأغرى هذا سواها بتقليدها وسلوك سبيلها وأوقع في روع كثير من قادة النهضات في الشرق أن النهضة الصحيحة لا تكون إلا إذا أهملنا جانب التعاليم الربانية وخرجنا على شرعة الإسلام ونادينا بالقومية المجردة من كل شئ البعيدة عن اعتبار كل ما سواها وسرت هذه العدوى إلى مصر نفسها فسمعنا من بعض زعمائها يومًا من يشيد بفهمه (بمعنى الدولة الحديثة التي تستطيع وحدها في الأحوال العالمية الحاضرة أن تعيش وأن تنمو) ]. (32)

واستخدم الغرب الاستعماري في ذلك أبناء البلاد المستعمرة، فعمل على تكوين نخب تؤمن بأفكاره وتعتقد في نموذجه الحضاري المادي وأحاديته وتفرده، باعتباره الطريق الوحيد للتقدم وللثقافة، وعملت هذه النخب المحلية على ترويج أفكار الغرب الاستعماري ومهاجمة الأفكار والقيم الأصيلة في مجتمعها. وكان ذلك من خلال التعليم وإنشاء المدارس التي استقطب فيها أبناء الطبقات العليا في هذه البلاد.

واحتوت هذه المدارس على أبناء الطبقة العليا وحدها وصارت وقفًا عليها، وأبناء هذه الطبقة هم العظماء والحكام، ومن سيكون بينهم مقاليد الأمور في هذه الأمم والشعوب. ومن لم يتم نضجه في هذه المعاهد الغربية فإن في البعثات المتلاحقة ما يكفل لهم التمام. ونجح هذا الغزو الاجتماعي المنظم العنيف أعظم النجاح، فهو غزو محبب إلى النفوس لاصق بالقلوب طويل العمر قوي الأثر وهو لهذا أخطر من الغزو السياسي والعسكري بأضعاف الأضعاف.(33)

وعلى نفس النحو يكتب أبو الحسن الندوي "الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرية الغربية" مبينًا، أن المعركة الحقيقية بين الغرب الاستعماري وبين العالم الإسلامي هي معركة "أفكار وقيم بالأساس".[ إن هناك صراعًا فكريًا؛ بل معركة فكرية في عبارة أصحفي جميع الأفكار الإسلامية صراعًا ومعركة بين الأفكار والقيم الإسلامية، والأفكار والقيم الغربية، وهي المعركة الحامية الحاسمة الحقيقية التي يخوضها العالم الإسلامي اليوم وهي التي ستقرر مصيره ]. (34)

ويرى الندوى – أيضًا – أن المعركة الفكرية هي الأجدر بالبحث والتناول في الواقع الإسلامي من أي معارك فرعية أو وهمية أخرى. كما أظهر أهم التيارات الفكرية الغربي التي وجدت سبيلًا إلى عالم الأفكار الإسلامي ومن أهمها: الماركسية، والاشتراكية، وأفكار الصراع، والشك والإلحاد، وتبنى العلمانية في النظم السياسية التي استقلت – سياسيًا وعسكريًا – فقط بينما لم تستقل فكريًا وحضاريًا، وأكد على أن أهم أدوات السلاح الفكري للغرب كان التعليم، والذي أنشأ بدوره تيار التغريب الذي اضطلع بمهمة تغريب الحياة الإسلامية بالكامل في الثقافة والسياسة والاجتماع والقيم

الأفكار الاستعمارية القاتلة في عالم أفكار المسلمين

1- القوانين الوضعية

من أوائل الأفكار المستوردة والقاتلة التي اخترقت عالم أفكار المسلمين كانت فكرة القوانين الوضعية والتي استبدلت بالقوانين الإسلامية التي ثبتت وجمدت بدورها ردحا من الزمن ولم تمتد إليها يد التطوير والاجتهاد, فكانت الأرض خصبة لغرس هذه الأنواع من الأفكار والمناداة بها في واقع الأمة [ حيث نقلت القوانين الأوروبية بحذافيرها ودون تعديل إلى بلاد المسلمين، وجعلت قوانين ملزمة في بلاد يسودها الإسلام ويحكمها منذ ثلاثة عشر قرنًا، وهي بلاد تتدين الغالبية العظمى من سكانها بالإسلام، ويتعبدون بإقامة شعائره وأحكامه، وكان من المعقول أن يفقه هذه المباني ناقلوا هذه القوانين الأوروبية إلى البلاد الإسلامية، ولكنهم كانوا أناسًا بلا فقه ولا خير فيهم، فجاءت قوانينهم غريبة على البلاد الإسلامية لا تتصل بماضيها ولا بحاضرها، ولا تمثل نشأتها ولا تطورها، ولا صلة لها بعادات أهل البلاد وتقاليدهم، ولا ينعكس عليها شئ من آدابهم وأخلاقهم، ولا مكان فيها لأديانهم وعقائدهم ]. (35)

ويضيف أيضًا مظاهر تبدل هذه القوانين حيث أباحت هذه القوانين الوضعية التي طبقت في العالم الإسلامي المُستعمَر: التعامل بالربا، والخمر، والزنا، وامتهان الدعارة، كما وضعت القوانين التي تعمل لخدمة الاستعمار مثل القوانين الجمركية، وتقييد حرية الاجتماع والنشر والكتابة وتنظيم الجمعيات، وقانون منع التجمهر والتظاهرات... كلها وضعت لخدمة الاستعمار وخدمة مصالحه وأهدافه.

ويشير عبدالقادر عودة إلى مخالفة فلسفة القوانين الوضعية من حيث المبدأ لعقائد وثقافة البلدان الإسلامية [ فالقوانين الوضعية التي نقلت إلى البلدان الإسلامية المستعمرة، لا تقوم على عنصري الدين والأخلاق، لأنها تعتمد بالأساس على القانون الروماني القديم، الذي لا يدين بأي دين، وبالواقع الاجتماعي والتاريخي، وهي تبنت البيئة التي وضعت فيها تراعي أخلاقها وعاداتها وتقاليدها. ولا يمكن صلاحيتها لبيئة أخرى إلا إذا تشابهت في نفس الخصائص والسمات، وهذا لا ينطبق بين الحالة في البلاد الأوروبية وحالة البلدان الإسلامية. لا شك أن أصول القوانين في البلدان الأوروبية يختلف في المنطلقات والأسس المعرفية والأخلاقية عن البلدان الإسلامية، ومن المؤسف أن هذه القوانين الوضعية التى نقلت منذ الاستعمار مازالت سارية حتى الآن في بلاد المسلمين، ولم تستطع التخلص منها] .(36)

2- الفصل بين الدين وشؤون الحياة

تقوم خطط الاستعمار – أيضًا – في التعليم – في البلدان الإسلامية – "والذي يقوم عليه معلمين أجانب، بمناهج أجنبية "على أن يعلموا المسلمين في مدارسهم أن الدين شئ والعلم شئ وأن الدين يعادي العلم الذي هو أساس تقدم البشر والعامل الأول في حضارتهم"(37). هذا بقياس الدين، إلى الدين المسيحي في أوروبا في العصور الوسطى أو العصور المظلمة الأوروبية والذي كان سببًا أساسيًا في تأخر أوروبا، حيث حارب العلم والعلماء والأفكار، ولم تتقدم أوروبا إلا بالتخلص منه وهذا – بالطبع مقياس خاطئ، فالإسلام ليس كمسيحية أوروبا ولم يعاد العلم، بل يعتبرها شرطًا لتحقيق مقاصد الحق في الخلق، وشرطًا لاستخلاف الإنسان وإيمانه.

وقد ساعد على نجاح المستعمرين والمبشرين أن الحكومات الإسلامية تمنع تعليم الدين في المدارس، وأن كتب التعليم جميعها مترجمة عن الكتب الأوروبية، وأن الأشراف على التعليم كان فيما سلف للأوروبيين من مستعمرين ومبشرين... فخرج المسلمون من المدارس لا يعرفون إلا أن الدين الذي لم يتعلموا منه شيئًا لا يصلح لشئون الحكم والسياسة، وأنه يجب أن ينحي عن الشئون الدنيوية، وأن يكون علاقة بين الإنسان وربه، وأن التخلص من شئ من أحكام الدين يغرب الشعب خطوة من المدنية والتقدم، وسيطر هؤلاء المسلمون فيما بعد على شئون الحكم والتعليم وغيرهما من شئون الأمة.(38)

وهذا الفصل هو ما عرف بالعلمانية والتي أسست قضيتها على الدعوة إلى عدم تقرير الشأن العام بقيم نابعة من الدين، بدعوى أن الدين مصدر غير جدير بالثقة. وزعمت العلمانية أن هذا المصدر غير عقلاني وخرافي وقائم على الجزم بمقولات لا دليل عليها. ومن الممكن أن يتفهم المرء مثل هذه التهم حال توجيهها إلى المسيحية، أو على الأديان التى أسست مبادئها على عقائد لا دليل على صحتها أو إلى أديان تمر بمرحلة وهن معينة. إلا أن تلك التهم لا تتعلق من بعيد أو قريب بالأديان ذات العقائد المنسجمة مع الفطرة، أي التى تسلم بالصحة العامة للمعايير العقلية، ولا بالأديان التى تشهد صحوة إحياء تسعى من خلالها إلى التخلص من حالة الركود والوهن، بالطرح العقلاني النقدي لمقولاتها على نحو يجسد قيماً إنسانية حقيقية. (39)

3- المـــــرأة

من اختراقات التغريب المؤثرة للمجتمع الإسلامي كان ما تعرضت له المرأة في ثقافتها الإسلامية، فظهرت الدعوة إلى تحرير المرأة، وظهر التحرير أكثر ما ظهر فيما يتعلق بالدعوة إلى السفور والاختلاط، وخلع الحجاب، واختصت دعوات التغريب بالمرأة وضرورة استقلالها في شئونها الخاصة ومظهرها، وكانت المجلات والصحف من أكثر الوسائل التي دعمتهم هذه الدعوات. ومن هذه الصحف "المقتطف" و"الهلال" وقد انتبه إلى هذا الأمر المفكرين المسلمين أمثال : شكيب أرسلان الذي كتب تحت عنوان "السفور والحجاب في تركيا" في صحيفة "المنار" 1925م، وأكد أن الدعوة إلى نزع الحجاب خطوة أو مرحلة تهيئ لما يليها من الدعوات إلى هدم الدين والتقاليد.(40)

ويشير حسن البنا إلى هذا الاختراق القيمي والأخلاقي الذي حدث في عالم المرأة بقوله "...إن هذه البلاد مصر وغيرها من البلاد الإسلامية تتغشاها موجة ثائرة قاسية من حب التقليد الأوروبي والانغماس فيه إلى الأذقان، ولا يكفي بعض الناس أن ينغمسوا هذا الانغماس في التقليد، بل هم يحاولون أن يخدعوا أنفسهم بأن يديروا أحكام الإسلام وفق هذه الأهواء الغربية والنظم الأوروبية".(41)

كما انتقدت – أيضًا – صحف الإخوان، هذا التيار الذي يدعو إلى "عصرنة المرأة" وتشبهها بالنساء الغربيات في الملبس وفي التقاليد وأنماط السلوك، والاختلاط، وتجاوز التقاليد الإسلامية. كما أشارت إلى الآثار الاجتماعية والأخلاقية في واقع البلدان الإسلامية جراء هذه الدعوات. (42)

4- التعليم

من الأهداف التى حقق فيها الاستعمار إصاباته الفكرية في العالم الإسلامي ميدان التعليم، والذي وقع بين إصابتين عظيمتين هما: الجمود الذاتي وغياب يد التطور والتجديد فيه من منظورنا الحضاري فبقى كما هو يُدَرِس ما كان يُدَرَس في القرون الفائتة وثبت عليها، والإصابة الثانية هي التغريب والاستعمار الذي توجه إليه بهدف تطويعه واستغلاله لخدمته، وذلك عن طريقين أولًا: تغريب مؤسسة التعليم الوطنية ذاتها، والثانية : تأسيس مدارس أجنبية في العالم الإسلامي تنطق باسمه مباشرة وبأخلاقه وقيمه.

وقد بدأ التغريب في مجال التعليم من خلال الاهتمام بالتعليم العسكري في تركيا وإيران ومصر، وكان هدفه الإسهام في تطوير جيوش هذه الدول نظرًا للضعف الذي كانت فيه وللهزائم المتتالية لجيوشها أمام الدول الاستعمارية، إلا أن الأمر في هذا النوع من التعليم لم يقتصر على النواحي العسكرية لاسيما وأن المعلمين والمناهج والمقررات كانت أجنبية، فامتدت إلى مجال القيم والأفكار والأخلاق، وقد تبع ذلك إنشاء نمط من التعليم ثالث بجوار التعليم الديني (القديم) والعسكري (الحديث) هو التعليم المدني، الذي يقوم على تدريس العلوم والفنون المعاصرة التي أنتجت في الغرب، وقام على هذا النوع من التعليم فتبين من المعلمين : الفئة الأولى هم المعلمين الأجانب، والفئة الثانية هم المعلمين الوطنيين الذين تلقوا تعليمهم في الخارج ويحملون في الغالب ثقافة أوروبية، فنادوا بالفلسفات المادية التي يقوم عليها الفكر الغربي الحديث وتبنى نظريات دارون في النشوء والارتقاء كما ظهر عند شبلي شميل (1850م) وإسماعيل مظهر (1891م)، وسلامة موسى (1887م).

ويرى محمد المبارك ( 1912-1981م ) أن من أهم العوامل التي ساعدت على التغريب في مجال التعليم : (43)

- أ) البعثات إلى الخارج منذ ابتدأت في عهد العثمانيين وعهد محمد على في مصر. ولاسيما البعثات التي تتخصص بأحد فروع العلوم الإنسانية لعظم تأثيرها التوجيهي وإيحاءاتها العقائدية. ومن هؤلاء المبعوثين تكونت طبقة المدرسين الأولين في المدارس الثانوية في البلدان الإسلامية وأساتذة الجامعات وانتقلت معهم مباشرة تصورات الثقافة الغربية ومفاهيمها وكثير من عاداتها وآدابها. ونخص من هؤلاء من تتلمذوا على المستشرقين وتأثروا بنظراتهم في الإسلام والتاريخ الإسلامي.

- ب) المدارس الأجنبية والتبشيرية المؤسسة في البلاد الإسلامية كالكلية الإنجيلية في بيروت المعروفة الآن بالجامعة الأمريكية وكالمدارس العلمانية الفرنسية. وهذه وأمثالها منتشرة في جميع البلدان الإسلامية وهي تنتمي إلى بلدان مختلفة فمنها الفرنسية والإيطالية والإيرلندية والإنكليزية والأمريكية والدنمركية وغيرها.

- ج) الأساتذة الأجانب الذين استقدموا إلى المدارس والجامعات في البلاد الإسلامية ولاسيما في أوائل تأسيسها.

- د) اقتباس مناهج التعليم لمختلف المواد من مناهج التعليم في بلدان الثقافة الغربية فكليات الحقوق مثلًا في مصر وسورية وضعت على غرار كليات الحقوق في فرنسا مع تعديلات قليلة وكذلك مناهج التعليم الثانوي في الدولة العثمانية أولاً ثم بعد استقلال البلدان العربية فقد أخذت سورية المنهج الفرنسي والعراق المنهج الانكليزي وكذلك سائر البلدان.

- هـ) بنتيجة هذه الخطة التعليمية، التي كانت فيها الثقافة الغربية هي المنبع الأساسي للثقافة في البلاد الإسلامية مع تعديلات بسيطة لا تغير النتيجة، نشأت طبقة من المثقفين بل من الذين كان لهم أثر في التعليم وتأسيسه وفي الحركة الثقافية الذين تأثروا تأثرًا عميقًا بالثقافة الغربية إلى درجة الافتتان بمثلها والدعوة إلى اتجاهاتها المعارضة للاتجاه الإسلامي الأصيل.

وفي ضوء هذا المشهد نشأ في العالم الإسلامي نوعين من التعليم هما التعليم الديني الذي أطلق عليه (القديم أو التقليدي) والتعليم الحديث الذي أطلق عليه (التعليم المدني)، هذا بالإضافة إلى المدارس الأجنبية في مصر والتي اهتمت بنشر الثقافة والأخلاق الغربية، وكان من بين طلابها مسلمين يتعلمون جنبًا إلى جنب مع أبناء الجاليات الأجنبية.

وهدفت هذه الازدواجية إلى خلق تمييز بين المواطنين لأبعاد الشقة بينهما في الثقافة والميول والاتجاهات ليجعل من أحدهما حاكمة والسبيل أمامهما إلى الصدارة مفتوحة في نفس الوقت أبعد فيه الأخرى عن مجال القيادة أو العمل المباشر، والاستعمار يهدف في ذلك إلى تأصيل بقائه وخلق طبقة تسانده.... فمع تجميد المعاهد الإسلامية الكبرى :كالأزهر والقرويين والزيتونة؛ أنشأ الاستعمار نظامًا آخر مستقلًا عنه له طابعه الغربي الخالص، وخلق خصومة وصراعًا بين المتعلمين وجعل مدارسه ومعاهده هي التي توصل إلى المناصب والنفوذ والثروة".(44)

إن هذا الازدواج في النظام التعليمي أدى إلى ازدواجية مماثلة في عالم الثقافة والتربية وبناء الشخصية المسلمة وحيث أصابها بالفصام, أولًا: بين حاملي الثقافتين الدينية التقليدية، والغربية الحديثة، بل أوجد فصامًا بين أصحاب الثقافة الغربية في نمط التعليم المدني وبين عقائدهم "فوجد مسلمين في شعائرهم ولكنهم غير ذلك في نمط تفكيرهم بمعنى أنه يتألف من شخصيتين مزدوجتين، فهو [أي المتغرب] قد عاش في بيئة مادية اعتادت التدين ولكنه نشأ في بيئة ليس لها من المفاهيم الفكرية ما يتناسب مع مستوى تفكيره فهو يفكر تفكيراً غير إسلامي إذا فكر في شؤون الحياة، سواء شؤون الحياة العامة الفكرية أم الاجتماعية الخلقية والسياسية أو غير ذلك. وفي حياته الخاصة يمارس شعائره الإسلامية".(45)

وينبه حسن البنا إلى خطورة تلك الازدواجية على الحياة الثقافية والتربوية في العالم الإسلامي، واعتبرها خطرًا محدقًا بالأمة في شق عقلها وشخصيتها إلى نصفين، ويقول في ذلك "....أما أثر التذبذب في مظاهر حياتنا العلمية فكبير وواضح ولعله مصدر كثير من المشكلات في التعليم والقضاء، وفي حياة الأسرة وفي متابع الثقافة العامة، وفي غير ذلك من الشؤون العامة، هل هناك أمة غير مصر يسير التعليم فيها من أول خطواته على هذين اللونين من ألوان التربية، فهناك التعليم الديني يتصل بنصف الأمة وينتهي إلى الأزهر ومعاهده وكلياته، وهناك التعليم المدني يتصل بالنصف الثاني ويتميز كل منها بخواصه ومميزاته؟ وهل لذلك من سبب سوى أن السلسلة الأولى هي أثر الإسلام الباقي في نفوس هذه الأمة، وأن السلسلة الثانية هي نتاج مجاراة الغرب والأخذ عنه".(46)

كما استنكر الإمام البنا ما تقوم به المدارس الأجنبية في مصر من تشويه للمفاهيم الإسلامية، والعبث بالتاريخ الإسلامي وقد سجل ذلك في خطاب وجهه إلى رئيس الحكومة ووزيري التعليم والداخلية آنذاك وشيخ الأزهر، جاء فيه: "هكذا يدرسون في المدارس الأجنبية في مصر"(47)

جاء فيه [.. حضرة صاحب: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

- أما بعد – فقد وقع في يدنا جريدة طليانية اسمها (الدومينكان) وقد رسم في الصفحة الخامسة من العدد 7 السنة الثانية والأربعين اسم كتب عليه باللغة العربية (محمد) وكتب عنه مقال فيه قدح في مقام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والصورة مع ذلك بشعة لا تليق بجلال النبوة، وفي هذا التصوير مهما كان ما فيه من العدوان على مقام الرسول الأعظم- صلى الله عليه وسلم. وكذلك وقع في يدينا كتاب اسمه (غاية الأدب من لغة العرب) وهو موضوع لتعليم اللغة العربية وتدريسه بالمدارس الإيطالية بمصر وفيه في صفحة 381 "وبالجملة يمكننا قول بأنه للعرب اكرهوا شعوب تلك البلاد على اختناق الدين الإسلامي فكان الفضل الأعظم في هذا الانتشار السريع العجيب راجعًا للسيف لا إلى الحجة والبرهان.

وفي صفحة 282 عن القرآن "لو سألت أحد علماء الإسلام عن حقيقة القرآن وجلية أمره لأجابت على الفور بأنه الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على أشرف أنبيائه محمد وبأنه آخر الكتب المنزلة ناسخ لجميع الكتب قبله وحكمه باق ليوم القيامة لا يمكن أن يلحقه تفسير ولا تبديل وبأنه أعظم آية على نبوة محمد لكونه آية عقلية باقية مدى الدهر بلغ في الفصاحة والبلاغة إلى حد خرج عن شوق الإنسان فهل على أنه ليس من كلام البشر بل كلام خالق القوى والقادر وربما بالغوا في إطرائه إلى أن جزموا بأنه ليس من وضع البشر ولم يكتب في وقت من الأوقات بل كان وجوده منذ الأزل كما ذهب إلى ذلك غير واحد في أيام المأمون إلى أخر ما هناك من الأقوال الواهية التي لا ثبات لها على محك الجدل بل هي أقوال من شأنهم لتمويه الحقيقة وإبعادها عن دوامها فلا غرو إذا ما خالفناهم فيما ذهبوا إليه وقلنا كلمة الحق وهي أن القرآن كتاب كيفية الكتب وثمرة من ثمار العقل البشري نادي به بطريقة التبشير أولا ثم جمعه على صورته الحالية بعد موت النبي أحد تلامذته زيد بن ثابت.

ذلك إلى ما فيه من أمثلة كثيرة تنتصر للطلاينة وتنال من شعور كل مسلم.. فيما لكم من سلطان في مراقبة هذه المطبوعات ودفع ضررها عن الأمة تطلب إليكم مصادرة هذه الجريدة ومنعها من التداول ومصادرة هذا الكتاب الجارح ومنع مدارس الجالية الإيطالية في بلدان المملكة المصرية من تدريسه صيانة لعقيدة من عساهم أن يكونوا بهذه المدارس من المسلمين. (48)

5- المذاهب والتيارات الفكرية

ظهر في عالم السياسة أيضًا أفكار ومفاهيم كان أغلبها لمواجهة مفهوم الخلافة أو مفهوم الأمة الذي استقر في واقع المسلمين قرونًا حتى في أكثر حالات الضعف والاضطراب, كان هناك حفاظ على كيان الدولة الإسلامية الجامع لمفهوم الأمة بكل عناصرها, ومن أهم هذه التيارات الفكرية التي واجهت مفهوم الأمة تيار القومية والوطنية. كما ظهرت دعوات لمذاهب الشيوعية والليبرالية بهدف إقصاء الدين عن وظيفته الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

القوميـــــة والوطنية

القومية مصدر صناعي، مصدر صناعي، مقيس على ما تواضع العرب المعاصرون على اشتقاقه بإضافة ياء النسب، وتاء التأنيث، لمواجهة الكثرة الغامرة المتدفقة للمصطلحات الحديثة في مختلف العلوم والمعارف الإنسانية المتحدثة، وهي ترجمة للاصطلاح الغربي Nationalism ، الذي يعبر عن ظاهرة برزت في المجتمعات الغربية في القرن التاسع عشر، تصور وعياً جديداً يمجد جماعة محدودة من الناس، يضمها إطار جغرافي ثابت، ويجمعها تراث مشترك، وتنتمى إلى أصول عرقية واحدة، حسب ما اصطلح عليه علماء الأجناس المحدثون. والقومية بها المعنى تدعو أصحابها إلى العمل على تعزيز ثقافتهم الموحدة، وتدعم تراثهم المشترك، وتنمية مصالتحهم الخاصة، مع حصر جهودهم في هذا النطاق وحده دون نظر إلى الاعتبارات التي كانت تجمعهم قبل ذلك مع غيرهم في رباط مشترك.(49)

وقد انتقلت هذه الدعوات العرقية إلى العالم الإسلامي وإلى عالم أفكاره السياسية، وتنافست الدعوات التغريبية فيها في العالم الإسلامي إلى تبنى هذه الدعوات، فظهرت في تركيا – عاصمة الخلافة – الجمعية الطورانية – والتي كانت ثمرة جمعية الاتحاد والترقي أحده الجمعيات التي ساهمت في تمزيق الخلافة وإسقاطها، وقد حددت هذه الجمعية أغرضها فيما يلي: (50)

- 1- جعل الجنسية التركية مستقلة عن الإسلام.

- 2- ترقية الروح العسكرية في الأتراك.

- 3- تطهير اللغة التركية من كل ما هو عربي أو فارسي.

- 4- محو الجنسية العربية وإدماجها في الجنسيات الأخرى.

وظهرت أيضًا الدعوة إلى القومية العربية التي تقوم على رابطة الجنس والأرض، وتستبدلها برابطة "الإسلام"، ورفع البعض تيار "القومية العربية" و"الجامعة العربية" كبديل لرابطة "الجامعة الإسلامية" عقب سقوط الخلافة الإسلامية في تركيا 1924م. ومن مؤسس هذه الدعوة بطرس البستاني (1819 – 1883م)، جرجى زيدان (1861 – 1914م).

ومن الدعوة إلى القومية ظهرت الدعوات إلى الوطنية, وهي الانتماء إلى الوطن الجغرافي المحدود, وتتصل هذه الدعوة بالدعوة إلى القومية, وقد ارتبطت بها حركات التحرر بعد انقضاء الخلافة وتغلب مفهوم الجامعة العربية على مفهوم الجامعية الإسلامية.

ويكتب حسن البنا تحت عنوان "لا القومية ولا العالمية، بل الإخوة الإسلامية".(51) ويحلل أهم المضامين الفكرية لهذه الدعوة التى بدأت تنتشر وتعادي رابطة الجامعة الإسلامية، وتريد أن تفكك هذه الرابطة في قلوب المسلمين، بعد أن تفتت في الواقع، يقول في ذلك (إن مصر التي تعودت تقليد الغرب، والإعجاب بنظمه وبرامجه تقف على مفترق هذين الطريقين فتارة تسمع في جرادها من يحبذ القومية وأخرى تسمع من يهيب بها إلى العالمية ويدلي كل منهما بأدلته وبراهينه.... أما مبدأ العالمية فهو وإن كان مبدأ الإنسانية والسلام والخير العام إلا أن أمم الغرب وحكومات الاستعمار جعلته شبكة تصطاد بها ضعاف العقول، وتكسر به حدة المقاومة عند الشعوب المستعمرة.... أما مبدأ القومية فهو مبدأ خطر كذلك لا ينتج إلا الشرور والآثام والحروب والتخاصم والتنافس والتزاحم، فإذا كانت كل أمة تدعي أنها سيدة الجميع وتعمل للوصول إلى هذه السيادة فمتى تهدأ الثورات أو يسود السلام ".

ويؤكد حسن البنا على الرابطة الإسلامية في مواجهة هذين المبدأين ويذكر في ذلك تحسره على من يترك المعيار "القرآني" إلى القانون والهوى الأرضي المتأرجح "... ولا أدرى لماذا نذهب بعيدًا عن هذا المبدأ الذي بين أيدينا أرشدنا إليه العزيز الحكيم ويرشد خلقه إلى أقوم السبل في حياتهم المادية والروحية، وهو مبدأ "الإخوة الإسلامية" التي قررها القرآن الكريم في أكثر من موضع، وقررها النبي صلى الله عليه وسلم. ويضيف أيضًا "أن مبدأ الأخوة الإسلامية "جعلناه مبدأ التربية الإسلامية، وأساس مناهجنا ونظمنا خدمنا أنفسنا وخدمنا العالم، وخدمنا الحضارة والمدنية اللتين لن تجدا دينًا يتمشى معها ويكمل ما نقص من مظاهرهما غير الإسلام".

وترصد الصحف الإسلامية آنذاك مخاطر تلك الدعوات على مفهوم الوحدة الإسلامية ولواء الجامعة الإسلامية الذي رفعه جمال الدين الأفغاني عند إعلان أتاتورك سقوط الخلافة, ورصد أقلام كثير من الكتاب المتغربين الذين سخروا أقلامهم للترويج لهذه الدعوات حيث كان التركيز على سلخ مصر [وكل العالم العربي] من العروبة والإسلام بدعوات الإقليمية الضيقة والفرعونية فكتب السيد محب الخطيب في الفتح (عام 1941م) بأنه قدر روج فريق من الكتاب دسيسة روجها الاستعمار وجازت على البسطاء أنهم إذا أرادوا أن يستعرضوا تاريخ مصر قالوا أنها كانت مستقلة ثم احتلها الإغريق والفرس ثم البطالمة والرومان ثم احتلها بعدهم العرب فالكرد والترك..وقال جرجي زيدان في صحيفة المقطم : ليس المصريين عربًا..إن قضية الوطنية كانت مؤامرة لفصل مصر عن الوحدة الإسلامية الجامعة..ولقد اخترع الغرب طريقة [ الوطنية] للوصول إلى تفتيت الوحدة الإسلامية, فكان يقول للترك صلاتك غربية وقال للمصري مالك وللعرب نظر إلى آثار الفراعنة وتاريخ قدماء المصريين..وبعد أن كان شعار المسلمين (إنما المؤمنون أخوة), صارت وحدة العالم الإسلامي [في ضوء دعوات الوطنية والقومية] منقطعة ومجزئة ومتوزعة على أجزاء كثيرة. (52)

ويحلل محمد المبارك في كتابه "الإسلام والتيارات الفكرية" العوامل الموضوعية التي أدت إلى انتشار دعوات القومية والوطنية وآتت أكلها بالنسبة للمستعمر فيما يتعلق بتفتيت مفهوم الأمة الإسلامية ووحدتها في الواقع.

إن تأثر المسلمين بالفكرة القومية وبروز الشعوب القومي في حياتهم في العصر الحديث مر بمراحل متعددة، واتخذ صيغًا وأشكالًا مختلفة، كان بعضها في الحدود التي لا يتعارض فيها مع الإسلام، وبلغ بعضها الآخر درجة المزاحمة للإسلام على أنه عقيدة، بل مجافاته ومعاداته ومضاهاته بعقيدة تجعل من القومية عقيدة تتعارض مع الإسلام تعارضًا جذريًا، وكان لكل مرحلة ولكل صيغة اتخذها هذا الشعور أو الفكرة أسباب ودوافع طبيعية تارة ومصطنعة تارة أخرى. (53)

1- ففي أواخر العهد العثماني كان الاتصال بين الدولة العثمانية وألمانيا اتصالًا وثيقًا في المجال السياسي والتجاري والثقافي، ودرس في ألمانيا طلاب من الأتراك والعرب وغيرهم، وانتقلت الثقافة الألمانية عن هذا الطريق إلى المجتمع الإسلامي، وكانت الفلسفة القومية في ألمانيا ظاهرة غالبة على ثقافتهم، فتأثر بهذه الفكرة عدد من مثقفي الأتراك، واتجهوا نحو تكوين الحركة الطورانية أو حركة القومية التركية، منسلخين بذلك عن التيار الإسلامي العام، وأخذوا ينظرون إلى الشعوب المجمعة والمتعاونة معهم في إطار الدولة العثمانية القائمة من حيث المبدأ على الرابطة الإسلامية؛ نظرة السيد الحاكم المستعلي، لا نظرة الأخوة الإسلامية التي ابتعدوا عنها، وهؤلاء هم الذين تكونت منهم حركة تركيا الفتاة والاتحاد والترقي، وانتهى بهم الأمر إلى إلغاء الخلافة، وإقصاء الإسلام واللغة والحروف العربية ومجافاة العرب، ومحاولة تتريك العناصر الأخرى، وهي الحركة التي تزعمها من بعدهم (مصطفى كمال) وحزبه.

2- إن نهضة الشعوب التي كانت تؤلف الدولة العثمانية بسبب اتصالهم بالحضارة الغربية أيقظت فيهم وعيًا، وأشعرتهم بما في الدولة من تأخر وظلم، واقترن هذا الوعي بظهور الشعور القومي عند الأتراك والرغبة في الاستعلاء بدافع من هذا الشعور، فحدث بين هذه الشعوب تنافس أشعر كلًا منهما بذاتيته القومية، وأيقظ فيه العصبية لها، وامتزج هذا الشعور بالمطالبة برفع الظلم والمشاركة الشعبية في الحكم، والمطالبة بالحكم الذاتي، ثم بالاستقلال.

3- وجدت الدول الأوروبية، ولاسيما فرنسا وإنكلترا وهما أقوى دول أوروبا يومئذ من جهة، المكونتان لإمبراطورية استعمارية تنطوي تحت حكمها شعوب إسلامية كثيرة، وجدت في هذا الجو بالذات مجالًا لإضعاف الرابطة الإسلامية بين هذه الشعوب، لتهديمها وإزالتها نهائيًا عن طريق إثارة العصبيات القومية، واتخاذ القوة أساسًا لإقامة المجتمع، فإن هذا التفريق وإزالة صعيد الالتقاء المشترك بين الشعوب الإسلامية من مصلحتها، وقد ثبت أن فرنسا وإنكلترا دفعتا فكرة القوميات – ومنها فكرة القومية العربية – دفعًا قويًا، ثم تبعتهما أمريكا في ذلك منذ أواخر العهد العثماني، وليرجع من يريد الأدلة المؤيدة لذلك إلى كتاب جورج أنطونيوس (يقظة العرب)، وإلى كتاب (تركيا الفتاة) المترجم عن اللغة الإنكليزية، ولذلك قدم له الأستاذ : نقولا زيادة.

4- لقد كان للمحافل الماسونية في فرنسا وإيطاليا أثر في تشجيع انتشار هذه الفلسفة الجديدة في البلاد الإسلامية، فقد فتحت أبواب مراكزها في المدن الأوروبية لعقد الاجتماعات، التي كان هدفها تقوية الشعور القومي في مقابل الشعور الإسلامية، لإقامة المجتمع المقبل على نظام المبدأ القومي، كما يبين مؤلف كتاب (تركيا الفتاة) محاولًا الدفاع عن الماسونية ومن وراءها في عملها هذا وتبرئة أصحابها.

5- رأي بعض الذين لا يدينون بالإسلام من أبناء العروبة أن هذا هو الطريق المؤدي إلى إزالة الوحشة والتنافر والعصبية بين أبناء العروبة على اختلاف أديانهم، وانبرى بعضهم للتعبير عن هذه الفكرة في مجال الأدب والفكر والقيادة والسياسة ولقيادة هذا الاتجاه، دون أن يدركوا خطأ الاستمرار في هذا الاتجاه وخطورة نتائجه بالنسبة إلى العرب، وأنه ينتهي إلى إزالة القاعدة الخلقية الروحية، التي يقوم عليها بناء مجتمعهم، دون أن تستطيع القومية باعتبارها فلسفة وعقيدة أن تمدهم ببديل عنها.

وكان أيضًا لما مارسته جمعية الاتحاد والترقي وتركيا الفتاة في تركيا في أواخر الخلافة العثمانية والتعصب للعرق التركي الدور البارز في جعل الشعوب التابعة للخلافة أن تنمو فيها أيضًا هذه الدعوات العرقية والجنسية حيث " اشتد هذا الشعور في نطاق ظروف معينة بدأت من رد الفعل عند العرب مثلًا تجاه العصبية التركية التي غذاها ملاحدة الأتراك من جماعة حركة تركيا الفتاة والاتحاد والترقي، واستمرت واشتدت في عهد الاستعمار الفرنسي والإنجليزي لبعض البلاد العربية، واتخذ هذا الشعور حينئذ شكل مذهب أو خطة سياسية هدفها توحيد البلاد العربية وتحريرها، وكانت هذه الصيغة في الحقيقة تمهيدًا لمرحلة ثالثة خطيرة، وهي اتخاذ القومية عند أبناء الشعوب الإسلامية من عرب وأتراك وأكراد وغيرهم مبدأ، بل فلسفة بل عقيدة بلا معنى حقيقي لهذه الكلمة".(54)

الشيوعية

انتقل الفكر التغريبي الاستعماري من فصل الدين عن الدولة فيما عرف بـ"العلمانية" إلى فكرة خرافة فكرة "الدين" ذاتها وعدميتها وعدم جدواها، وهنا يذكر محمد البهي (1905-1982م) أن هناك فكرتين أخذنا طابع الرواج والانتشار في الشرق في الفكر الإسلامي الحديث منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وهما:

- 1- فكرة "خرافة الميتافيزيقا": وتتضمن خرافة الدين، وأفكار قيمته في التوجيه وهي وليدة الفكر المادي السابق على ظهور الشيوعية،

- 2- فكرة "الدين مخدر" وتتضمن مطاردة الدين وإبعاده عن مجال الإنسان والجماعة ... والدين مخدر هو شعار الشيوعية والماركسية.(55)

وقد حملت الشيوعية لواء الفكر المادي المناهض للدين, والذي لا يتصور وجوده بصورة حقيقة, وقد انتشرت الدعوات للشيوعية في أكثر من مظهر كان أبرزها صورة الأحزاب الشيوعية, مثل حزب "توده" 1941م في إيران, والحزب الشيوعي المصري 1922م, الحزب الشيوعي السوري اللبناني 1924م, وغيرها من الأحزاب التي امتدت شرقًا وغربًا في العالم الإسلامي, واستقطبت أقلام وعقول إسلامية سخرتها لخدمة نشر فكرتها. وكان ظاهر هذه الدعوة أنها تنتصر للفرد في مواجهة الإمبريالية العالمية والاستعمار العالمي ولكنها في حقيقة الأمر كانت تسحق الفرد قيميًا وأخلاقيًا, بل وماديًا -أيضًا- .

وتقوم الشيوعية على عدة مبادئ فكرية أهمها:

- 1- مبدأي الصراع والنقيض أو التناقض في الحياة عموماً واعتبار ذلك أصل الحياة الإنسانية الفردية والاجتماعية.

- 2- إنكار الدين والقيم المعنوية الثابتة، واعتبار الدين مخدر الشعوب.

- 3- التفسير المادي لحركة التاريخ، واعتبار المقوم الاقتصادي هو الأصل في هذه الحركة.

- 4- المادة سابقة على الفكر أو العقل.

ويحذر حسن البنا من انتشار الشيوعية وتصوراتها المخالفة للإنسان، وسرعة ذلك الانتشار في بلدان العالم الإسلامي، وتبنى كثير من صفوة الأمة لها فكرًا وتنظيمًا [...تأمل المبادئ الجديدة والدعوات الجديدة أن تنفذ إلى مصر، وتكافح في سبيل استيلائها على النفوس المصرية والقلوب المصرية أشد الكفاح، وتسلك في سبيل ذلك كل سبيل مستطاعة وغير مستطاعة، وسمعنا هذه الأصوات في الصحف والمجالس والمنتديات، فالشيوعية جادة في فرض تعاليمها على أبناء هذا المجتمع والديمقراطية الاستعمار الهزيلة تحاول من جانبها أن تقاوم هذا التيار، ويتوسطهم قوم داعون للاشتراكية...إن الاشتراكية والشيوعية معتبرتان في منطق التحالف الدولي اليوم...إلى متى سيظل هذا التطاحن بين هذه الآراء والأوضاع وهو إن كان اليوم صغيرًا فهو لن يظل كذلك].(56)

كما تقوم الشيوعية كما قامت الليبرالية الانجلوسكسونية على مبدأ الشك, أي تأليه الرغبات بجعلها الحقيقة الوحيدة, وبالتالي, باعتبار الرغبات معيارًا نهائيًا لكل ما هو خير وشر. إلا أنها تختلف عن الليبرالية بأنها لا تعترف برغبات الفرد إلا بقدر اعترافها برغبات الجماعة. والجماعة عندها ليست القوم بل الطبقة . فالشيوعية نظام تجنيدي بالضرورة لأن رغبة الطبقة عندها أولوية كبرى , لا تنسق رغبات الأفراد معها بل تُنقض وتُنكر, لذلك كان تصور علاقة الإنسان بالإنسان في الشيوعية:أن العامل زميل العامل أنى وجد, وأنهما مجندان لخوض حرب ضرورية مع طبقة الرأسماليين المتسلطة, وأن حالة الصراع هذه:حالة دائمة إلى أن تُبيد الطبقةُ الطبقةَ الأخرى.(57)

من أهم آثار الشيوعية انتشار المادية والتسليم بها مقياسًا لحياة الناس وميزانًا, وبمرور الوقت تسللت المادية عبر القلوي والنفوس حتى ودون الإيمان بالشيوعية, ولكن آثارها حاضرة وبقوة في النفس والمجتمع الإسلامي الذي اختلت موازينه, وقد تسللت هذه المادية من خلال الجامعات والتعليم.

يوضح حسن البنا خارطة انتشار موجة المادية وتمظهراتها الفكرية والثقافية في الواقع المصري ما بين الجامعة المصرية إلى الأحزاب، إلى الجمعيات والصالونات الأدبية التي سيطر عليها النخب التغريبية، وأخذوا يروجون لهذه المفاهيم الغربية في الوسط الثقافي المصرية.

[ بعد أن قامت تركيا بانقلابها الكمالي وأعلن مصطفى كمال إلغاء الخلافة، وفصل الدولة عن الدين... تحولت في هذه الأثناء الجامعة المصرية من معهد أهلي إلى جامعة حكومية تديرها الدولة وتضم عدداً من الكليات النظامية، وكانت للبحث العلمي والحياة الجامعية حينذاك في رؤوس الكثيرين صورة غريبة : مضمونها أن الجامعات لن تكون جامعة علمانية [بكسر العين] إلا إذا ثارت على الدين وحاربت التقاليد الاجتماعية المستمدة منه، واندفعت وراء التفكير المادي المنقول عن الغرب بحذافيره، وعرف أساتذتها وطلابها بالتحلل والانطلاق من كل القيود. ولقد وضعت نواة "الحزب الديمقراطي" الذي مات قبل أن يولد ولم يكن له منهاج إلا أن يدعو إلى الحرية والديمقراطية بهذا المعنى المعروف حينذاك : معنى التحلل والانطلاق. كما أنشئ المجتمع الفكري تشرف عليه هيئة من "التيوصوفيين" وتلقى فيه خطب ومحاضرات تهاجم الأديان وتبشر بوحي جديد، وكان خطباؤه خليطاً من المسلمين واليهود والمسيحيين، وكلهم يتناولون هذه الفكرة الجديدة من وجهات نظر مختلفة. وظهرت كتب وجرائد ومجلات كل ما فيها ينصح بهذا التفكير الذي لا هدف له إلا إضعاف أثر أي دين، أو القضاء عليه في نفوس الشعب لينعم بالحرية فكرياً وعلمياً في زعم هؤلاء الكتاب والمؤلفين؟ وجهزت "صالونات" في كثير من الدور الكبيرة الخاصة في القاهرة يتطارح فيها زوارها مثل هذه الأفكار، ويعملون على نشرها في الشباب وفي مختلف الأوساط].(58)

ويحدد مصطفى مشهور (1921-2002م) مجموعة من البصمات المادية التى تأثرت بها النفس والمجتمع المسلم في جانبها التربوي والأخلاقي ومنها:(59)

- 1- الاهتمام بالدنيا ونسيان الآخرة.

- 2- وزن الإنسان بما لديه من الشهوات.

- 3- الاهتمام بعلاج البدن من أمراضه وإهمال أمراض القلوب.

- 4- تغلب مطالب الجسد على مطالب الروح.

- 5- الأنانية والأثرة.

- 6- التنافس في مظاهر العمران المادي.

- 7- القلق والتبرم من الحياة.

ويحلل محمد المبارك أهم الآثار والنتائج التي أصيب بها العالم الإسلامي جراء انتشار دعوات الشيوعية والماركسية, وأهمها: (60)

1- من أهم نتائج سريان هذا التيار وأهدافه فك ارتباط الشعوب الإسلامية بعضها ببعض، بل الأقطار العربية نفسها، وذلك بفك ارتباطها بالإسلام باعتباره الرابطة والعقيدة الجامعة والثقافة المشتركة، وربط كل منها على انفراد بمجموعة الشعوب الشيوعية الماركسية، وذلك عن طريق ربطها بالتيار الماركسي العالمي والعقيدة الشيوعية، وبذلك تنتقل الشعوب الإسلامية من التبعية للغرب ثقافة وسياسة إلى التبعية للعالم الشيوعي، بدلًا من أن تلتقي نفسها على صعيد الثقافة والعقيدة الإسلامية التقاءً متحررًا من كل تبعية، وتتعاون في هذا الإطار على تكوين حضارة تحتفظ فيها بذاتيتها، وتقدم للإنسانية حارة جديدة تحفظ لإنسان كرامته وتكفل له سعادته مع رقية المادي.

2- ومن نتائج انتشار هذا التيار أيضًا تحويل معاركنا الإسلامية العامة بل الخاصة بكل شعب من الشعوب الإسلامية إلى معارك مع الدول الرأسمالية فقط، خدمة لنفوذ الدول الشيوعية، وتصوير معركتنا في فلسطين هذه الصورة الضيقة الموجهة، وذلك تمهيدًا لحل قضية فلسطين على أساس فك ارتباط إسرائيل بالدول الغربية، والوصل بين الجماهير اليهودية الاشتراكية والجماهير العربية الشيوعية الماركسية.

3- محاربة الإسلام باعتباره دينًا وعقيدة وأخلاقًا وتشريعًا، وإحلال الفلسفة المادية الماركسية ومفاهيمها المعارضة له معارضة جذرية في محله، ويكون ذلك عادة على مراحل يبدأ أولها من منطلقين: أحدهما إزالة الظلم الاجتماعي عن طريق النظام الماركسي الاشتراكي، والثاني: محاربة الاستعمار والتوسع المسمى في اللغات الأجنبية بالامبريالية، ويسكت في هذه المرحلة عن الدين في المجتمعات التي تتمسك به، بل يقال أحيانًا: إنه لا تعارض بين المذهبين، ويروج لمثل هذا التوفيق في هذه المرحلة، مع الكلام عن استغلال الدين وأضراره، ليتم الانتقال إلى محاربة الدين جذريًا في أصوله الاعتقادية أيًا كان ذلك الدين.

خاتمة

نخلص إلى أن الاستعمار نجح في معركته الفكرية في العالم الإسلامي بوجود من يتبنى أفكاره من أبناء هذه البلدان المسلمة المستعمرة, وكان ذلك بمثابة شق أنهار التغريب وكل روافده الفكرية والثقافية والاجتماعية في واقع الأمة والتي كانت حاجزًا للمسلمين وصارفًا عن العمل عن الإصلاح الذاتي لدى كثير من أبناء الأمة الذين رأوا في النموذج المستورد طوق النجاة السهل للخروج من حالة التراجع والضعف الحضاري إلى حالة النهضة والتقدم, وكان ذلك –وثبت- أنه من الزيف فما كان الغرب ليعطى أسراره العلمية والتكنولوجية إلى هذه البلدان المستعمرة, بل هدف لصرف هذه البلدان عن مصادر قوتها وطاقتها القدسية حتى تفقد في واقعها الزمني أي قوة لمواجهته أو القيام من كبوتها.

ووقع الإنسان المسلم في خيوط الاستعمار الفكرية, واستبدلت مفاهيمه وأفكاره وتغير وجدانه, وطغت المادية عليه, وفصل بين دينه ودنياه, وغابت عنه بوصلة الحضارة, ووقع أسيرًا للتقليد الأعمى, بل التقليد المدمر له و لأمته, وبعد قرن من المعركة الفكرية سحق فيها المسلم سحقًا وما عاد يتذكر انتماؤه للإسلام إلا لمامًا, ولم يعد يستطيع الإجابة على سؤال "الذات" و" الآخر". وبات مترديًا في هوام الغرب وانقطع عن جذوره وأصوله وفاعليته الحضارية.

والسؤال الذي نحاول الإجابة عليه في الحلقات القادمة هو ما دور "الإخوان المسلمون" في المقاومة الفكرية والحضارية لمشروع الاستعمار الفكري, وطبيعة الوعي المؤسس لتلك المقاومة, ومجالات المواجهة الحضارية لهذه المعركة الفكرية.

المراجع

(24) حسن البنا: رسالة بين الأمس واليوم, مجموعة الرسائل، ص155.

(25)المرجع نفسه: ص155.

(26)حسن البنا:" من الوصي؟" جريدة الإخوان المسلمون, السنة الأولى , العدد 29,29 ذي القعدة 1352ه, ص1.

(27) محمد البهي: الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار، القاهرة، مكتبة وهبة، ص268.

(28)محمد الغزالي: الدعوة الإسلامية في القرن الحالي , القاهرة, دار الشروق, 2000م, ص 127.

(29)محمد المبارك: بين الثقافتين الغربية والإسلامية, دمشق, دار الفكر, 1980, ص68-69.

(30) حسن البنا: "رسالة بين الأمس واليوم", مجموعة الرسائل , ص156.

(31) المرجع نفسه: ص157.

(32)حسن البنا: مذكرة الأخوان المسلمين إلى رفعة رئيس الوزراء، جريدة النذير، السنة الأولى، العدد الثالث، 14 ربيع الثاني 1357 هـ، ص5.

(33)المرجع نفسه: ص157.

(34) أبو الحسن على الحسيني الندوي: الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية، القاهرة، دار الأنصار، ص1.

(35)عبد القادر عودة: الأعمال الكاملة, ص153.

(36)عبد القادر عودة: الأعمال الكاملة, ص155.

(37) عبد القادر عودة: الأعمال الكاملة, ص 232 .

(38)المرجع نفسه, ص 232 .

(39) الفاروقي, إسماعيل. التوحيد ومضامينه على الفكر والحياة، القاهرة, مدارات للنشر2015,ص169.

(40) أنظر: محمد محمد حسين: الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر، حـ2، ص247.

(41) حسن البنا: رسالة المرأة المسلمة، مجموعة الرسائل, ص295.

(42)هيئة التحرير: المرأة العصرية، مجلة التعارف، السنة الخامسة، العدد 2، ص5.

(43)محمد المبارك: بين الثقافتين الغربية والإسلامية, دمشق, دار الفكر, 1980, ص75.

(44) أنور الجندي: عالم الإسلام المعاصر، القاهرة، دار الأنصار، ص264.

(45) محمد المبارك: الفكر الإسلامي الحديث في مواجهة الأفكار الغربية، دار القلم، دمشق، د.ت، ص56.

(46) حسن البنا: مجموعة الرسائل, دعوتنا في طور جديد، ص139.

(47) حسن البنا: "هكذا يدرسون في المدارس الأجنبية في مصر"، مجلة التعارف, السنة الخامسة, العدد7, 30مارس 1940م, ص10.

(48) حسن البنا: التعارف: السنة الخامسة، العدد 7، ص10.

(49) محمد محمد حسين: حصوننا مهددة من الداخل، د.ن، د.ت، ص195.

(50) أنور الجندي: تاريخ الصحافة الإسلامية، القاهرة، دار الأنصار، ص225.

(51) حسن البنا: "لا القومية ولا العالمية، بل الإخوة الإسلامية", جريدة الإخوان المسلمين، القاهرة، السنة الأولى، العدد 8، ربيع الثاني، 1352هـ.

(52) أنور الجندي: تاريخ الصحافة الإسلامية، ج2, القاهرة, دار الأنصار, ص238.

(53) محمد المبارك, الإسلام والتيارات الفكرية العالمية, دمشق, دار القلم, ص 41 .

(54) محمد المبارك, الإسلام والتيارات الفكرية العالمية, مرجع سابق , ص 45 .

(55) محمد البهي: الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي، القاهرة، مكتبة وهبة، ص238.

(56) حسن البنا : رسالة مشكلاتنا في ضوء النظام الإسلامي، مجموعة الرسائل، ص216.

وانظر أيضًا حول الشيوعية تاريخًا وفكرًا في العالم الإسلامي: موقع الجزيرة نت, الأحزاب الشيوعية العربية,

(57)إسماعيل الفاروقي. " نحن والغرب"، مجلة المسلم المعاصر, ، العدد الحادي عشر, سبتمبر 1977، ص26.

(58) حسن البنا: مذكرات الدعوة والداعية، ص53.

(59) مصطفى مشهور: بين الربانية والمادية، القاهرة، دار التوزيع والنشر، ص48: 68 بتصرف.

(60) محمد المبارك: الإسلام والتيارات الفكرية العالمية, مرجع سابق, ص52 .